Social Welfare

पावन मंच: भारत की परंपरागत अनुष्ठानिक मंचीय कलाएं

Posted On:

29 SEP 2025 1:44PM

- सांस्कृतिक महत्व: कुटियाट्टम, मुडियेट्टू, रम्माण और रामलीला जैसी अनुष्ठानिक मंचीय कलाएं अनुष्ठानों और अभिव्यक्ति के मेल से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती हैं।

- सामुदायिक भागीदारी: ये परंपराएं सामूहिक भागीदारी से फलती-फूलती हैं। इनमें गांववासी अभिनय करते, गाते, परिधान बनाते और अनुष्ठान करते हैं जिससे सामाजिक एकजुटता और पहचान मजबूत होती है।

- परंपरा का प्रसार: वाचन और गुरू-शिष्य परंपराओं से ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी तक प्रसार से पीढ़ियों के बीच निरंतरता सुनिश्चित होती है।

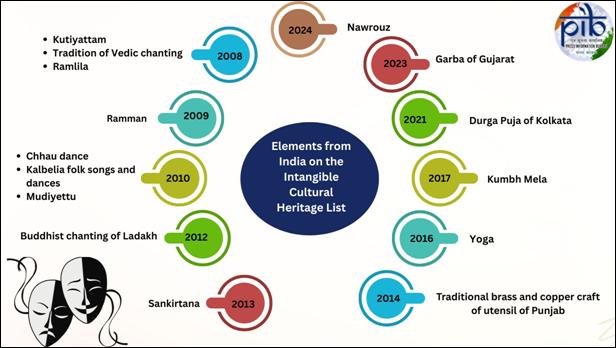

- यूनेस्को से मान्यता: इन अनुष्ठानिक मंचीय कलाओं को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) सूची में शामिल किए जाने से विश्व में इनके बारे में जागरूकता बढ़ी है। इससे इनके लिए संस्थानिक समर्थन हासिल हो सका है। साथ ही यह मान्यता प्रामाणिकता को बरकरार रखते हुए इनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

|

अनुष्ठानिक मंचीय कला उन कलाओं को कहते हैं जिनमें पावन अनुष्ठानों और नाटकीय अभिव्यक्ति का मेल देखने को मिलता है। इनकी जड़ें धार्मिक उत्सवों और सामूहिक स्मृति में गहराई तक हैं और साधारणतया इनका प्रस्तुतिकरण मंदिरों में या सामुदायिक स्थलों पर किया जाता है।

परंपरागत मंचीय कलाओं में अभिनय, गायन, नृत्य, संगीत, संवाद, आख्यान और वाचन का मेल होता है। कभी-कभार इनमें कठपुतली और मूक अभिनय जैसे तत्व भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये कलाएं सिर्फ दर्शकों के लिए प्रदर्शन नहीं बल्कि इससे ज्यादा हैं। ये संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।1

अनुष्ठानिक मंचीय कलाओं की ये समृद्ध परंपराएं धार्मिक उत्सवों और सामूहिक स्मृति के माध्यम से हमारे सामुदायिक जीवन के तानेबाने में गहराई से गुंथी हुई हैं। ये उस संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं जो पीढ़ियों से गुजरती हुई वर्तमान तक पहुंची है। संस्कृति और समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और जीवंत परंपराओं की उनकी प्रकृति की वजह से ही यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर उन्हें मान्यता दी है। उनका यह दर्जा मानवता के लिए उनके मूल्य को मान्यता देने के साथ ही भविष्य के वास्ते उनके संरक्षण को प्रोत्साहन देता है।

यह पारंपरिक होने के साथ ही सामयिक भी है। ये वंशागत परंपराओं के साथ ही वर्तमान ग्रामीण और शहरी प्रथाओं को भी अपने में समेटे है। यह समावेशी, समुदायों के बीच साझा और पीढ़ियों से विकासशील है। यह पहचान, निरंतरता और सामाजिक एकजुटता प्रदान करती है। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित है और इसे विशिष्टता के बजाय समुदाय में इसकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान और कौशलों के हस्तांतरण से पोषित होती है। मौजूदा समय में यूनेस्कों की प्रतिनिधि सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के 15 तत्वों को रखा गया है। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान और वैश्विक मंच मिलता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को कंवेंशन में आईसीएच के इन पांच क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है -

- वाचन परंपराएं और अभिव्यक्तियां जिनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा शामिल है।

- मंचीय कलाएं

- सामाजिक प्रथाएं, रिवाज और उत्सव

- प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं

- पारंपरिक शिल्प

|

आईएचसी सूची में भारतीय अनुष्ठानिक मंचीय कलाएं

|

इन जीवंत परंपराओं के सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए यूनेस्को ने कुटियाट्टम, मुडियेट्टू, रम्माण और रामलीला जैसे अनुष्ठानिक मंचीय कला स्वरूपों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। इन सभी अनुष्ठानिक मंचीय कलाओं में दैवीय कथा वाचन, पावन स्थल, सामुदायिक भागीदारी, ज्ञान और मूल्यों का हस्तांतरण तथा कला स्वरूपों का संगम जैसे तत्व शामिल हैं।

2000 वर्षों से अधिक पुराना केरल का कुटियाट्टम भारत की सबसे प्राचीन जीवित मंचीय परंपराओं में से एक है। संस्कृत शास्त्रीयता और केरल की स्थानीय परंपराओं के मेल वाले कुटियाट्टम में चरित्र की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए नेत (नेत्र) अभिनय और हस्त अभिनय की कूटभाषा का सहारा लिया जाता है। इसके कलाकारों को श्वास नियंत्रण और पेशियों के सूक्ष्म संचालन के लिए 10 से 15 वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इससे वे सिर्फ एक कड़ी को कई दिनों तक विस्तार देने में सक्षम हो जाते हैं। कुटियाट्टम का संपूर्ण मंचन लगभग 40 दिनों तक चलता है।

पारंपरिक रूप से मंदिर की रंगशाला (कुट्टमपलम) में मंचित किया जाने वाला यह कला स्वरूप अनुष्ठानों और मंच पर दीपक की प्रतीकात्मक उपस्थिति के जरिए अपने पावन चरित्र को बरकरार रखता है। मौजूदा समय में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं इस अनूठी संस्कृत मंचीय परंपरा को बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।

दैवीय कथावाचन: कुटियाट्टम शास्त्रीय होने के बावजूद पौराणिक कथाओं और संस्कृत नाटक के आख्यानों को अपनाता है। इस तरह इसमें पौराणिक और भक्तिवादी तत्वों का मेल देखने को मिलता है।

पावन स्थल: मंदिर की रंगशाला (कुट्टमपलम) में मंचित किए जाने से यह कला पावन वास्तुशिल्प और अनुष्ठानिक संदर्भों से जुड़ती है।

सामुदायिक भागीदारी: इस कला की विशिष्टता के बावजूद मंदिर की रंगशाला के आसपास के समुदाय इसे समर्थन देते और बरकरार रखते हैं। इसके फलने-फूलने में स्थानीय संरक्षण और अनुष्ठानिक दर्शकों की अहम भूमिका है।

कुटियाट्टम में सामुदायिक भागीदारी सिर्फ दर्शक होने तक सीमित नहीं है। इसमें स्थानीय स्वामित्व, सामूहिक श्रम और सामाजिक एकजुटता प्रतिबिंबित होती है।

ज्ञान और मूल्यों का संचार: कलाकारों का प्रशिक्षण कठिन और लंबा चलने वाला होता है। वे वर्षों तक अभिव्यक्ति, भंगिमा, स्वर के उतार-चढ़ाव और अनुष्ठानिक अनुशासन का अभ्यास करते हैं।

ये अनुष्ठानिक मंचीय कलाएं सन्निहित ज्ञानार्जन और मार्गदर्शन के जरिए नैतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्यों को अक्षुण्ण रखती हैं।

कला स्वरूपों का संगम: इस समन्वयी शास्त्रीय मंचीय कला में संस्कृत नाट्य, अभिनय तकनीकों, वाचन, संगीत और शैलीबद्ध अभिनय का मेल देखने को मिलता है।

केरल के अनुष्ठानिक नृत्य नाटक मुडियेट्टू में देवी काली और दानव दारिका के बीच मिथकीय संघर्ष को दर्शाया जाता है। इसका आयोजन हर साल फसल कटने के बाद भगवती कावुस (देवी के मंदिर परिसर) में किया जाता है। इसकी शुरुआत वातावरण को पवित्र करने के अनुष्ठानों और काली की छवि (कालम) के अंकन के साथ होती है। इस नृत्य नाटक में समूचा गांव शामिल होता है। हर जाति के योगदान की वजह से यह सामुदायिक पहचान और सहयोग को मजबूत करता है। नौजवानों को प्रशिक्षण देकर बुजुर्ग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ताकि सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकताओं और कलात्मक प्रथाओं की निरंतरता पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनिश्चित की जा सके।

केरल के अनुष्ठानिक नृत्य नाटक मुडियेट्टू में देवी काली और दानव दारिका के बीच मिथकीय संघर्ष को दर्शाया जाता है। इसका आयोजन हर साल फसल कटने के बाद भगवती कावुस (देवी के मंदिर परिसर) में किया जाता है। इसकी शुरुआत वातावरण को पवित्र करने के अनुष्ठानों और काली की छवि (कालम) के अंकन के साथ होती है। इस नृत्य नाटक में समूचा गांव शामिल होता है। हर जाति के योगदान की वजह से यह सामुदायिक पहचान और सहयोग को मजबूत करता है। नौजवानों को प्रशिक्षण देकर बुजुर्ग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ताकि सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकताओं और कलात्मक प्रथाओं की निरंतरता पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनिश्चित की जा सके।

दैवीय कथावाचन: यह प्रस्तुति देवी काली और दानव दारिका के बीच संघर्ष पर केंद्रित होती है जिसका अंत दैवीय विजय से होता है।

पावन स्थल: इसका आयोजन मंदिर परिसर में देवी की छवि के अंकन के अनुष्ठान (कालमेझुतु) और उनके आवाहन के समारोह के बाद किया जाता है।

सामुदायिक भागीदारी: मुखौटा निर्माताओं, वेशभूषा प्रदाताओ, कलाकारों और अनुष्ठान में हिस्सा लेने वालों समेत सभी जातियों के लोग इसमें योगदान करते हैं।

ज्ञान और मूल्यों का संचार: बुजुर्ग अपने प्रशिक्षुओं को अनुष्ठान के समय, मंत्रों, क्रमों और कालमेझुतु की डिजाइनों के बारे में जानकारी देते हैं।

कला स्वरूपों का संगम: इसमें नृत्य, संगीत, दृश्य कला, मुखौटा, वेशभूषा और नाटक एक पावन प्रस्तुति में सम्मिलित रहते हैं।

रम्माण का सालाना धार्मिक उत्सव स्थानीय देवता भूमियाल के सम्मान में उत्तराखंड के सलूड़ और डुंगरा गांवों में अप्रैल के अंत में मनाया जाता है। इस उत्सव में जटिल अनुष्ठान, रामायण पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल हैं जिसमें हर जाति और समूह की विशिष्ट भूमिका होती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले वाद्ययंत्रों में ढोल, दमाऊ, मंजीरा, झांझर और भंकोरा (तुरही का एक स्वरूप) शामिल हैं।

रम्माण का सालाना धार्मिक उत्सव स्थानीय देवता भूमियाल के सम्मान में उत्तराखंड के सलूड़ और डुंगरा गांवों में अप्रैल के अंत में मनाया जाता है। इस उत्सव में जटिल अनुष्ठान, रामायण पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल हैं जिसमें हर जाति और समूह की विशिष्ट भूमिका होती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले वाद्ययंत्रों में ढोल, दमाऊ, मंजीरा, झांझर और भंकोरा (तुरही का एक स्वरूप) शामिल हैं।

इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल प्रस्तुति में मंत्रोच्चारों, नृत्यों और कथा वाचन के बीच किया जाता है। नाट्यकला, संगीत, वाचन परंपराओं और ऐतिहासिक पुनर्रचना का संगम यह उत्सव सामाजिक एकजुटता को मजबूत करता है। यह समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अपने में समेटे है। समुदाय इस उत्सव की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए इसके अनुष्ठानों के ज्ञान का एक से दूसरी पीढ़ी तक संचार और क्षेत्र के बाहर मान्यता हासिल करने पर जोर दे रहा है।

इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल प्रस्तुति में मंत्रोच्चारों, नृत्यों और कथा वाचन के बीच किया जाता है। नाट्यकला, संगीत, वाचन परंपराओं और ऐतिहासिक पुनर्रचना का संगम यह उत्सव सामाजिक एकजुटता को मजबूत करता है। यह समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अपने में समेटे है। समुदाय इस उत्सव की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए इसके अनुष्ठानों के ज्ञान का एक से दूसरी पीढ़ी तक संचार और क्षेत्र के बाहर मान्यता हासिल करने पर जोर दे रहा है।

दैवीय कथावाचन: इन प्रस्तुतियों में रामायण के अंशों (राम कथा) का पाठ शामिल होता है, साथ ही देवताओं और स्थानीय लोक-कथाओं के मुखौटा नृत्य भी होते हैं, जो पौराणिक और स्थानीय कथाओं के तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं।

पावन स्थल: सालूर डूंगरा में भूमियाल देवता मंदिर के आंगन में आयोजित यह थिएटर एक पवित्र स्थान पर अंतर्निहित है और गांव के देवता से इसका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठता से जुड़ा होता है।

सामुदायिक भागीदारी: पूरे गांव के परिवार इसमें अपना योगदान देते हैं: भूमिकाएँ जाति के आधार पर तय होती हैं (जैसे पुजारी, मुखौटा बनाने वाले, नगाड़ा बजाने वाले)। इसके लिए धन गाँव से आता है और इसमें बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं।

ज्ञान और मूल्यों का हस्तांतरण: महाकाव्य गीत, नृत्य शैली और धार्मिक परंपराओं का ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। गाँव के युवा गुरु शिष्य परम्परा का पालन करते हुए और समुदाय में रहते हुए देखकर सीखते हैं।

कला विधाओं का संगम: इसमें कहानी सुनाना, मुखौटा नृत्य, अनुष्ठानिक नाटक, संगीत और मुखौटा कला को एक एकीकृत उत्सव में शामिल किया जाता है।

रामलीला का शाब्दिक अर्थ है “राम की क्रीड़ा”। यह रामायण महाकाव्य का एक नाटकीय प्रदर्शन होता है, जिसमें गीतों, कथावाचन, प्रवचन और संवादों के माध्यम से विभिन्न दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से, उत्तर भारत में शरद ऋतु के त्योहार दशहरा के दौरान रामलीला का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन पंचांग के अनुसार होता है और इसका स्वरूप तथा अवधि अलग-अलग रहती है। अयोध्या (भगवान राम का जन्मस्थान), रामनगर, वाराणसी, वृंदावन, अल्मोड़ा, सतना और मधुबनी आदि में आयोजित कुछ रामलीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं।

रामलीला के प्रदर्शन मुख्यत रामचरितमानस पर आधारित होते हैं-यह 16वीं सदी का एक भक्तिमय ग्रंथ है, जिसे कवि-संत तुलसीदास ने हिंदी में लिखा था ताकि संस्कृत का यह महाकाव्य आम लोगों तक आसानी से पहुँच सके। ज़्यादातर रामलीलाएं 10-12 दिन तक चलती हैं। हालांकि कुछ रामलीलाएं जैसे कि रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला एक महीने तक चलती है। ये त्योहार कई शहरों और गांवों में मनाए जाते हैं और इनमें राम के वनवास से लौटने और रावण से उनके युद्ध की यादें ताजा की जाती हैं।

दैवीय कथावाचन: यह थिएटर परंपरा सीधे रामायण को प्रस्तुत करती है, जिसमें भगवान राम के जीवन और कार्यों को नाटकीय रूप से दिखाया जाता है, इस प्रकार यह अपनी मूल भावना में भक्तिपूर्ण कथा अभिनय को समाहित करती है।

पावन स्थल: कलाओं के प्रदर्शन अक्सर मंदिर परिसर, सार्वजनिक चौराहों या खुले आंगन में आयोजित किये जाते हैं ताकि प्रदर्शन स्थल की पवित्रता और सामुदायिक स्थानों में अनुरूपता बनी रहे।

सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदाय हर साल रामलीला कार्यक्रमों के आयोजन, धन जुटाने, प्रस्तुति और उनके प्रबंध में भाग लेते हैं। इसमें समुदाय के शौकिया कलाकार भी हिस्सा लेते हैं।

ज्ञान और मूल्यों का हस्तांतरण: हर साल प्रवचन और अभिनय के माध्यम से धर्म, न्याय, सच्चाई, भक्ति, निष्ठा जैसे मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है।

कला विधाओं का संगम: कथावाचन, संगीत, नृत्य, मंचन, संवाद और वेशभूषा के संयोजन से रामायण को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

|

संगीत नाटक अकादमी की भूमिका

|

संगीत नाटक अकादमी, देश में प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने और उनका प्रचार-प्रसार करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। यह संस्था संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में अभिव्यक्त की जाने वाली भारत की अमूल्य विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। यह संस्था भारत की जीवित सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और पारंपरिक तरीकों को आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ मिलाकर, नाटकों की परम्परा को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दस्तावेजीकरण और अभिलेखीकरण: संगीत नाटक अकादमी श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग, पांडुलिपियों और प्रकाशनों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का बारीकी से दस्तावेजीकरण करती है। यह प्रयास राष्ट्रीय अभिलेखागार को बनाए रखने के इसके उद्देश्य का हिस्सा है। इसके बारे में इसकी वेबसाइट और रिपोर्ट के माध्यम से जाना जा सकता है।

https://sangeetnatak.gov.in/public/uploads/reports/16409317172892.pdf)

प्रशिक्षण और क्षमता विकास: अपने गुरु-शिष्य परंपरा वाले कार्यक्रमों के माध्यम से, संगीत नाटक अकादमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती है, ताकि अनुभवी और स्थापित कलाकार अपने कौशल को नए और युवा कलाकारों को सिखा सकें।

पुरस्कार और सम्मान: संगीत नाटक अकादमी संगीत और कला के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित करती है।

अनुसंधान और प्रकाशन: अकादमी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) पर अनुसंधान करती है और इस विषय पर किताबें, जर्नल और मोनोग्राफ प्रकाशित करती है। ये संसाधन अकादमी की लाइब्रेरी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

महोत्सव और प्रदर्शन: अकादमी पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के थिएटर फेस्टिवल, नाट्य महोत्सवों और नृत्य महोत्सवों का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों की सूची https://sangeetnatak.gov.in/ पर उपलब्ध है। ये कार्यक्रम कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करते हैं।

यूनेस्को और राज्य एजेंसियों के साथ सहयोग: भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची बनाने की प्रक्रिया के तहत, संगीत नाटक अकादमी यूनेस्को के साथ कुट्टियाट्टम (2008 में शामिल) जैसी कलाओं को नामित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करती है। यह उत्तराखंड जैसे राज्यों की सरकारों के साथ भी काम करती है, ताकि रम्माण जैसी कलाओं को स्थानीय स्तर पर समर्थन और धन मिल सके।

कलाकारों को सहायता और संरक्षण: संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को छात्रवृत्ति, अनुदान और बुनियादी ढांचे से संबंधित सहायता प्रदान करती है, जिससे कलाकारों को कॉस्ट्यूम और प्रशिक्षण की बढ़ती लागत जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है।

भारत के विविध परिदृश्य में, ये अनुष्ठानिक थिएटर दैवीय और सांसारिक जीवन के बीच शाश्वत सेतु की तरह हैं, जो मिथक, संगीत और नृत्य को समुदायों की आत्मा में समाहित करते हैं। केरल के मंदिरों में कुट्टियाट्टम के जटिल हाव-भाव से लेकर गढ़वाल हिमालय में रम्माण के जीवंत सामूहिक नृत्य तक, ये हमें याद दिलाते हैं कि संस्कृति स्थिर नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रवाह है, जो सामूहिक भागीदारी, पवित्र स्थलों और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से समृद्ध होती है।

फुटनोट

[1]https://ich.unesco.org/en/performing-arts-00054

2https://ich.unesco.org/en/RL/kutiyattam-sanskrit-theatre-00010

3https://ich.unesco.org/en/RL/kutiyattam-sanskrit-theatre-00010?utm_source

4https://ich.unesco.org/en/RL/kutiyattam-sanskrit-theatre-00010

5https://ich.unesco.org/en/RL/kutiyattam-sanskrit-theatre-00010

6https://ich.unesco.org/en/RL/mudiyettu-ritual-theatre-and-dance-drama-of-kerala-00345

7Ramman, religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India - UNESCO Intangible Cultural Heritage

8https://culture.gov.in/intangible-cultural-heritage

9https://indiaich-sna.in/node/1050?utm_source

10https://ich.unesco.org/en/RL/ramman-religious-festival-and-ritual-theatre-of-the-garhwal-himalayas-india-00281

11https://ich.unesco.org/en/RL/ramman-religious-festival-and-ritual-theatre-of-the-garhwal-himalayas-india-00281

12https://www.indiaculture.gov.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich

13https://www.indiaculture.gov.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich

14https://www.indiaculture.gov.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich

15https://sangeetnatak.gov.in/public/uploads/reports/16409317172892.pdf

संदर्भ:

संस्कृति मंत्रालय

• https://sangeetnatak.gov.in/public/uploads/reports/16409317172892.pdf

• https://www.sangeetnatak.gov.in/public/uploads/reports/16409317172892.pdf

• https://www.indiaculture.gov.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich

• https://www.indiaculture.gov.in/national-list-intangible-cultural-heritage-ich

प्रेस सूचना ब्यूरो:

केरल सरकार:

• https://www.keralatourism.org/artforms/mudiyettu-ritual-art/5/

यूनेस्को

Click here to see PDF

*******

पीके/केसी/एसके

(Backgrounder ID: 155302)

Visitor Counter : 50

Provide suggestions / comments